-

Introduction

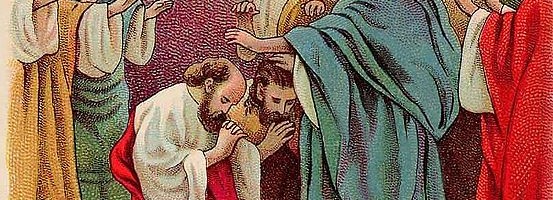

Certains pensent parfois que l’Église primitive était pure, sans querelle ni problème. Un exemple à suivre, un modèle à recouvrer, une norme à restaurer1. Or, telle n’est pas l’image qui se dévoile d’elle à la lecture, même rapide, du livre des Actes des Apôtres. L’Église qui est décrite dans ce récit n’est pas idéalisée, mais au contraire marquée par un certain nombre de difficultés, de malentendus et de conflits internes. Luc a choisi de conter, plutôt que de dissimuler, des événements ne montrant pas forcément cette toute jeune Église sous son plus beau jour. Par exemple, le péché grossier d’Ananias et Saphira (5,1-11), ou cette dispute plutôt mesquine entre Hébreux et Grecs concernant leurs veuves (6,1). Mais aussi le grand Pierre, porte-parole des apôtres, vacillant dans sa compréhension des intentions de Dieu pour l’Église, notamment concernant l’annonce de l’Évangile aux non-Juifs (10,1-11.18). Et bien évidemment, les nombreuses disputes et divisions autour de la circoncision et du rôle de la Torah dans la vie chrétienne (e.g., 11,2-3 ; 15,1-2, 6-7), le tout aboutissant au concile de Jérusalem en Actes 152. Luc n’épargne donc pas l’Église primitive qu’il dépeint, il n’élude en rien les difficultés rencontrées sur son chemin. Il n’épargne pas non plus les grands « héros » de cette Église, tant ceux-ci avaient aussi, parfois, des pieds d’argile. Mais il est vrai que notre auteur relate également comment le Seigneur guidait l’Église vers la résolution de ces obstacles. Lire la suite »